『雛人形』と検索すると、座っている姿や、立っている姿、大きいサイズや小さいサイズ、

あるいは『これも雛人形?』と思ってしまうほど、現在の雛人形とは違う人形があります。

そこで、今回はいったい雛人形にはどんな種類があるのかを見ていきましょう!

雛人形にはどんな種類がある?

雛人形にはいったいどんな種類があるのでしょう?

ここでは種類についてご紹介いたします。

柳サイズは手の平ほどの大きさです。

雛人形の種類には、①大きさ ②飾り方 ③お雛様本体の作り ④お雛様本体の形 ⑤製作方法の違い などいろいろあります。

①大きさによる種類は、

柳親王→小芥子親王→芥子親王→小三五親王→三五親王→十番親王→九番親王

などといった種類があり、矢印が右に向かうほど人形が大きくなります。

②飾り方による種類は、

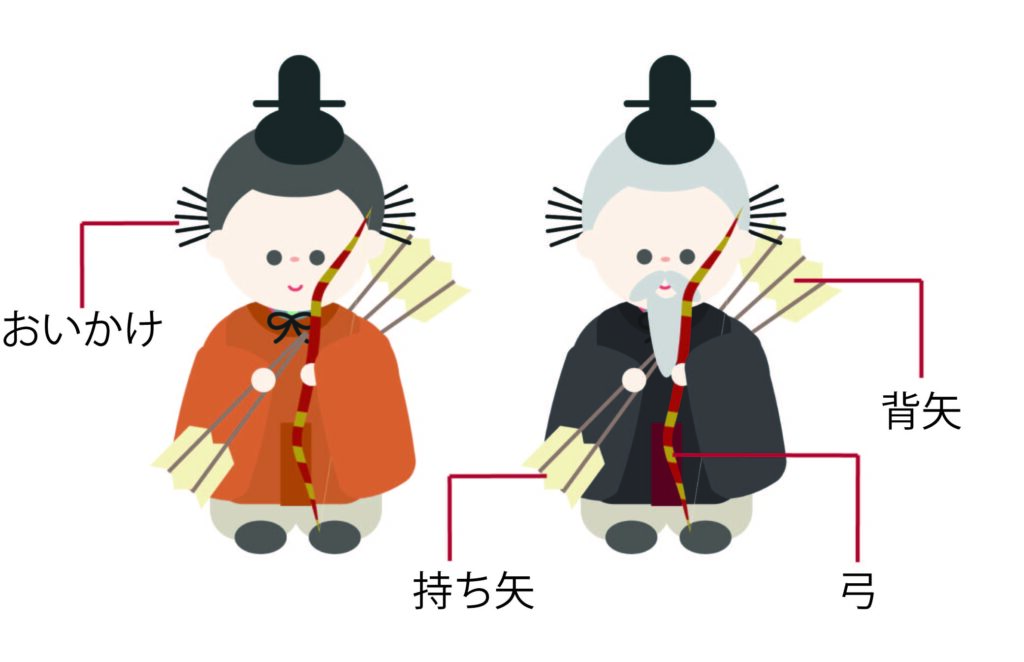

男雛と女雛を飾る親王飾り、男雛と女雛と三人官女を飾る五人飾り、

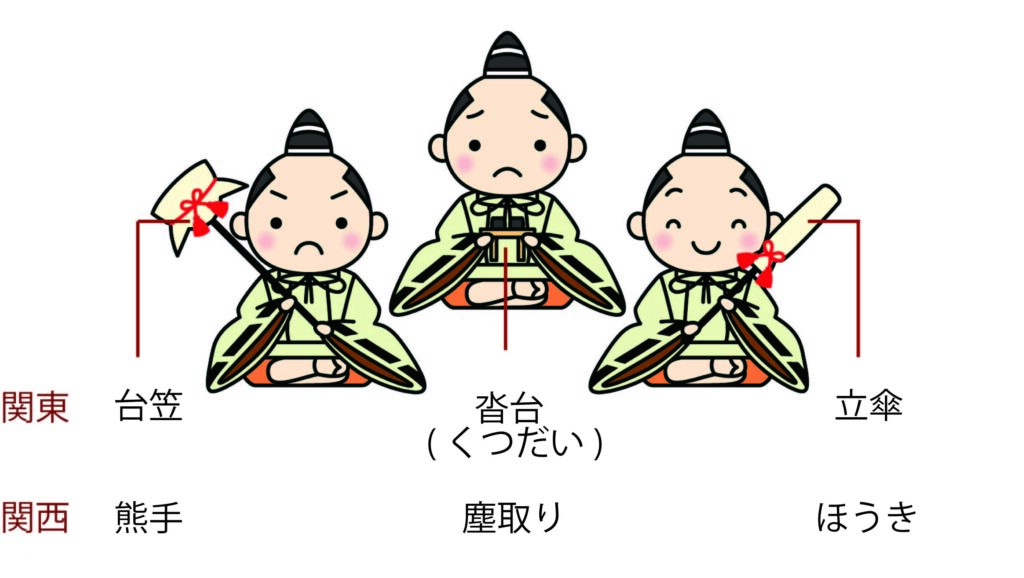

男雛と女雛と三人官女と五人囃子と随身と仕丁を飾る十五人飾り、段飾り、

一つの箱に収納できる収納箱飾り、ケース入り飾りなどといった種類があります。

③お雛様本体の作りには、関東式、関西式といった地域性のあるスタイルや、

享保雛(きょうほびな)、古今雛(こきんびな)、次郎左衛門雛(じろうざえもんびな)

などといった古くから伝わっている独特なスタイルのお雛様の種類があります。

④お雛様本体の形には、立っている姿の立ち雛と座っている姿の座り雛があります。

立ち雛は雛人形のルーツとも言われていて、遠い遠い昔、厄払いのために川や海に流した『流し雛』が時の流れと共に形を変え、現在のようになったとされています。

⑤製作方法の違いには、衣裳着(いしょうぎ)人形と木目込み(きめこみ)人形があります。

衣裳着人形と木目込み人形の違いとは?

ここでは、衣裳着人形と木目込み人形の違いをご紹介します。

( 分かりやすようにそれぞれの画像を添付しましたので参考にしてください。)

胴体に着せ付ける衣裳着人形

<衣裳着人形>

衣裳着人形は、人間の着物を作るのとほぼ同じ工程によって作られます。

主に金襴と呼ばれる生地から、人形の身頃になる部分、袖になる部分、衿になる部分、裾になる部分などを裁断します。

これだけではなく、女雛を彩る美しい重ねは重ね専用の生地、衣裳の裏は裏地専用の生地から裁断します。

裁断した生地を合わせ、縫製し、パーツを作ります。

更にそのパーツを合わせ、縫製すると、衣裳が完成します。

その完成した衣裳を人形の胴体に着せ付けると、衣裳着人形が出来上がります。

衣裳に用いた金襴の美しさ、見た目のボリューム感、触った時の柔らかな感触、

手に伝わる重厚感などが衣裳着人形の魅力です。

<木目込み人形>

木目込み人形は、粒状の木片に糊を混ぜペースト状にし、

それを人形の胴体を型取り作った型の中に入れ、固まったら取り出し、

乾燥させる という工程で人形の胴体を作ります。

次に、その胴体の身頃になる部分、袖になる部分、重ねになる部分など、

それぞれのパーツに目打ちの先が入るくらいの細い溝を彫ります。

胴体が壊れやすいので、この作業は慎重に行います。

そしてその溝に、はみ出さないように注意しながら糊を入れ、

小さく切った生地を目打ちの先ではめ込んでゆきます。 これが木目込み人形です。

衣裳着人形と比較するとボリューム感は少ないですが、シックな雰囲気、

品のある佇まいなどが木目込み人形の魅力です。

最近では可愛いお顔の木目込み人形も誕生し、選択の幅が広がってきています。

現代風雛人形と伝統的雛人形の特徴

ここでは、現代風雛人形と伝統的雛人形の特徴をご紹介します。

( 分かりやすようにそれぞれの画像を添付しましたので参考にしてください。)

可愛らしいお花も現代風。

<現代風雛人形の特徴>

現代風雛人形の特徴は、『わぁ、可愛い!』というお客様の声が聴かれるほど

色、素材、スタイル などがとても明るくて可愛い事や、

『お洒落で素敵!』と一目惚れをしてしまうほどスタイリッシュな事です。

可愛らしいセットは子供の目線を、

スタイリッシュなセットはライフスタイルに調和することを念頭に、

トレンドを盛り込み、飾りやすさを追求して製作されています。

どれも伝統的なスタイル。

<伝統的雛人形の特徴>

伝統的雛人形の特徴は、脈々と受け継がれている日本文化と、

1000年以上も続く雛文化を取り入れた、正統派スタイルです。

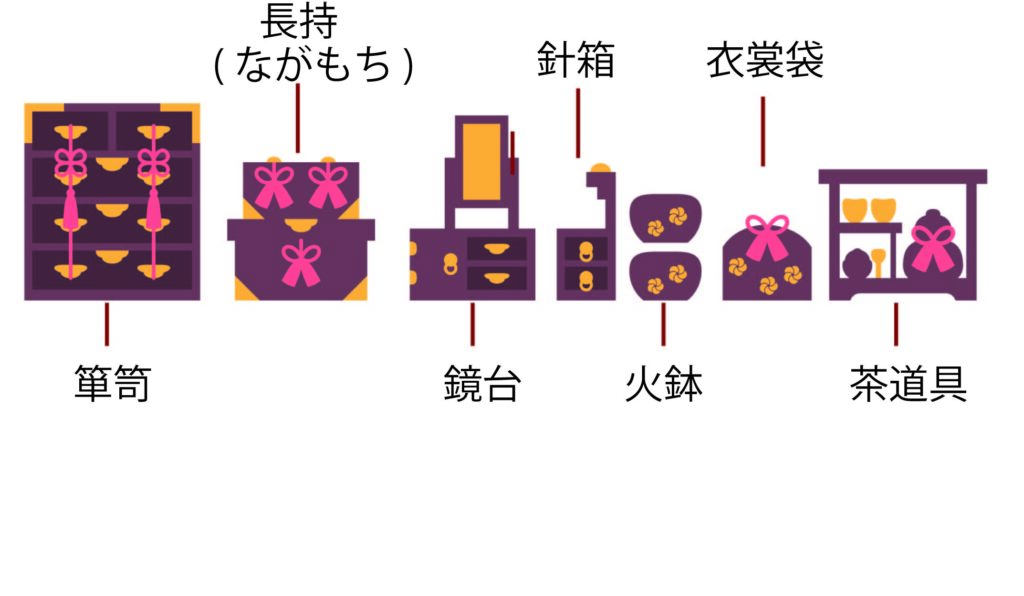

雛人形の衣裳や文様、お道具、桜橘など、一つ一つに託された意味を大事にし、

重厚感や存在感が感じられるよう、そして長く飾っていただけるよう、

吟味した素材や製法を駆使して製作されています。、

コンパクトサイズから豪華な飾りまで雛人形の選び方

雛人形の飾りには、雛人形のサイズに合わせて

横幅30cm台のコンパクトサイズのセットから、40cm台、50cm台、

やや大きめの60cm台、大きめの80cm以上など、たくさんの種類があります。

お雛様の前に飾るお道具類もお雛様のサイズに合わせ大きくなってゆきます。

飾る手間自体は大きくても小さくてもほとんど変わりませんが、

飾った印象は大きなサイズになる程重厚感や存在感があります。

飾るスペースやしまっておくスペースから考えると、コンパクトサイズは省スペースで済むので、確保するスペースの選択肢は広がります。

大きな方が良いとか、小さな方がおすすめとか、そういう事は全くありません。

選ぶ際のポイントは、飾るスペースとしまっておくスペースを考え、

その可能な範囲の中で一番大きいサイズを選ぶ事だと思います。

( 店舗で見たり、ネットで検索している時は雛人形しか見ていませんが、物のたくさんある日常生活の中にお飾りするとお雛様は目立ちにくくなってしまうので、可能な範囲で最大の大きさを私はお薦めします。)

お雛様は女の子の誕生を祝い、健やかな成長を祈って飾るお守りのような人形です。

そして一生に一度のお買い物。

『買ったけれどあまり気に入らないから買い直す』という事はほとんどありません。

飾れる大きさのお雛様をご購入いただき、毎年飾っていただいて、お嬢様の成長を実感しつつ、ご家族とお雛様でお祝いしてください!

雛人形の種類別おすすめポイントと注意点

雛人形の種類ごとにおすすめポイントと注意ポイントが違います。

① まずは大きさ。

小さな雛人形は見た目がとても可愛らしく、大きな雛人形はとても立派な印象です。

生地や製法にこだわった雛人形は、中間サイズあたりからが多いです。

お気に入りのお雛様を見つけてから飾るサイズを決める方法と、飾るサイズが大前提でそこに合うお雛様を探す方法の二つが考えられるので、

どちらの方法がピッタリくるか、ご一考ください。

『サイズが最重要』で探し続けると、行き詰まってしまうことがあるかも知れません。

そんな時はちょっと家の中を見回して、『やりくりすると飾れるかも』 という候補を少し探してみてください。

② 次は飾り方。

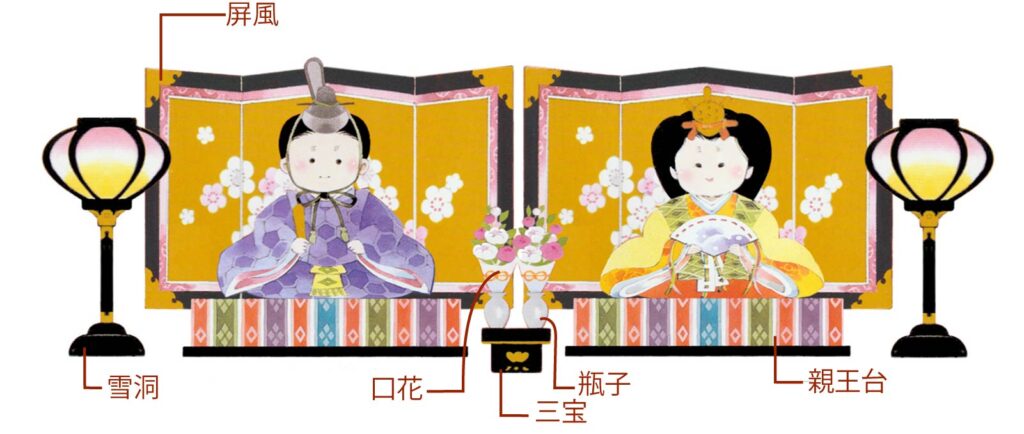

親王飾りのおすすめポイントは、雛人形+屏風+雪洞+お道具+飾り台 という最小限の品で済むため、省スペースですっきりと飾れ、

それでいて雛祭りの雰囲気は充分堪能できることです。飾る手間もあまりかからず、しまっておくスペースも少なくて済む点も魅力。

注意点は、『三人官女を増やしたいな』と思った時は、新たに探し、買い足さなければならない事と、しまっておく箱が増えてしまう事です。

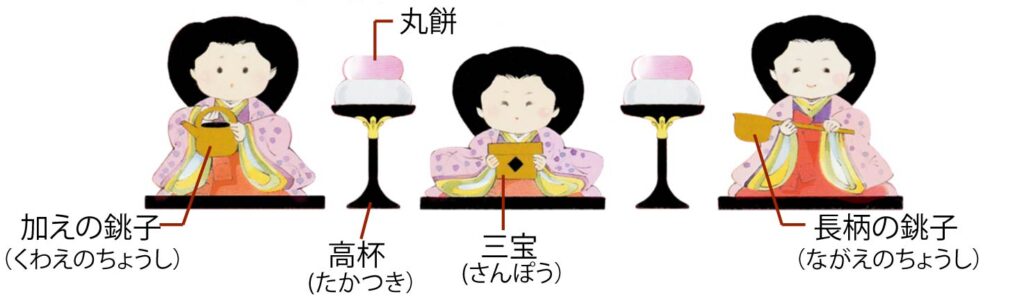

五人飾りのおすすめポイントは、男雛と女雛に三人官女がプラスされるので賑やかさが増し、存在感もあります。

注意点は、超コンパクトサイズの五人飾り以外は、床や畳の上に飾る事が前提で作られているので、飾る場所が限定されがちな事。

また、三人官女の箱が一つ増え、飾り段の箱やお道具類の箱が若干大きくなるので、しまっておくスペースが余分にかかります。

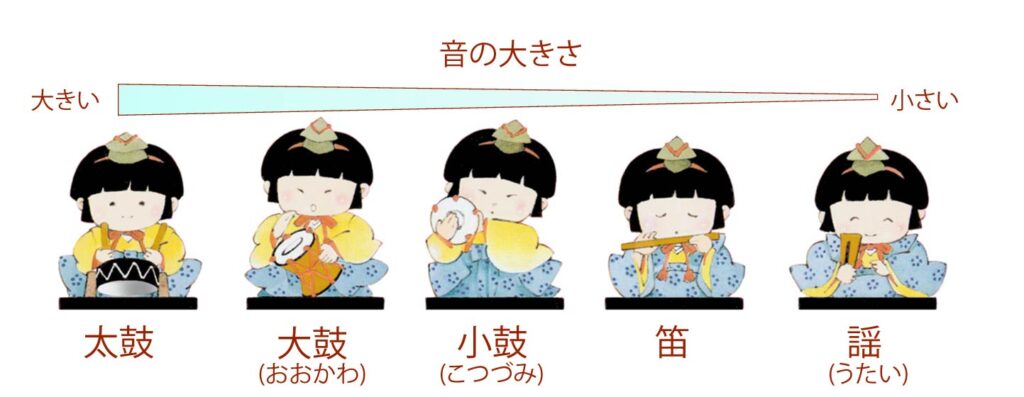

男雛と女雛と三人官女と五人囃子と随身と仕丁を飾る十五人飾りの場合は、15体の人形が揃っているので五人飾りより更に賑やかさを楽しめます。

注意点は、段飾りを組み立てるのが少々大変な事と、飾るスペースがとても広めに必要な事です。

また、人形の箱がだいぶ増え、飾り段の箱やお道具類の箱もさらに大きくなるので、しまっておくスペースがかなりかかります。

収納箱飾りとケース入り飾りは、しまっておく際に一つの箱にまとめられるので紛失の心配がありません。

また、親王飾り同様、飾る場所もしまっておく場所も省スペースで済みます。

ケース入り飾りは、お雛様やお道具類があらかじめケースに接着されている品がほとんどなので、飾り付けをする事はできませんが、

出し入れはとても簡単です。

このようにどの種類にもおすすめポイントと注意するポイントがあるので、ぜひ参考にしてみてください。

家族に合った雛人形の種類を選ぶコツ

ご夫婦が築いた新しい家庭に、新たにお雛様をお飾りする。想像するだけでもとても素敵な事だと思います!

ですからぜひ、購入前の過程も素敵な思い出になるように、ご夫婦でお話をしてください。

私の長年の経験からなのですが、男性もお雛様に興味津々なのです。でもそれを男性はあまり口にされないのです。

ご夫婦でお店にいらして、お雛様を見て、『あ、これいい。ママ、これ良くない?』と言ったものの、ママの意見とはちょっと違う。

この場合は、終盤に『ママに全部任せるよ。』となってしまいます。そうすると、今度はママが迷ってしまうのです。

このケースが悪いのではなく、むしろ、『雛人形選びあるある』です。 なので、あえて先にお伝えしたいなぁ と思いました。

ゆっくりとくつろぎながら、『雛人形どうする?』から始まり、こんな感じが好きとか、こんな飾りがしたいとか、

お互いの考えていることを話し合ってみてください。

そうすると、実際にお雛様をお飾りする時はとても楽しい時間になるでしょう!

雛人形の選び方を詳しく知りたい方下記記事もチェックしてみてください。

まとめ

雛人形の種類についていろいろ書いてきましたが、参考になりましたでしょうか?

工房で仕事をしていると、『あ、お雛様だぁ!』という子供たちに声が聞こえてきます。

今は小さなお嬢様も、少し大きくなったら『これは私のお雛様〜!』と、きっと喜んでくれることでしょう!

その笑顔を想像しながら、お雛様選びをどうぞ楽しんでください!

工房凧の雛人形カタログ

工房凧の雛人形を掲載した無料カタログを郵送にてお届けいたします。ご希望の方は下記カタログ請求フォームよりご請求ください。